a cura di Giacomo Milazzo

Recensione

Le parole per dirlo, quelle dell’Autore: «Voglio essere sincero. Vent’anni fa speravo che le proiezioni e le analisi relative all’andamento del clima fossero esagerate o sovrastimate. Speravo, da amante della neve, dei ghiacciai e delle stagioni temperate, che il mondo della ricerca avesse trascurato alcune variabili e che il sistema naturale avrebbe in parte compensato la forzante antropica. Erano solo le speranze di un ventenne con poca esperienza scientifica e troppe illusioni. Negli anni, grazie allo studio (tanto), alla ricerca, al confronto con esperti e alla quotidiana pratica meteo-climatica, ho avuto la conferma che non esistono altre variabili se non quella umana. Una forzante potente che crea, anno dopo anni, altre forzanti derivanti dalla crisi dei sistemi climatici. Un effetto domino innescato da un unico dito: quello dell’uomo».

Le parole per dirlo, quelle dell’Autore: «Voglio essere sincero. Vent’anni fa speravo che le proiezioni e le analisi relative all’andamento del clima fossero esagerate o sovrastimate. Speravo, da amante della neve, dei ghiacciai e delle stagioni temperate, che il mondo della ricerca avesse trascurato alcune variabili e che il sistema naturale avrebbe in parte compensato la forzante antropica. Erano solo le speranze di un ventenne con poca esperienza scientifica e troppe illusioni. Negli anni, grazie allo studio (tanto), alla ricerca, al confronto con esperti e alla quotidiana pratica meteo-climatica, ho avuto la conferma che non esistono altre variabili se non quella umana. Una forzante potente che crea, anno dopo anni, altre forzanti derivanti dalla crisi dei sistemi climatici. Un effetto domino innescato da un unico dito: quello dell’uomo».

A volte fare storia è più divertente del solito, è come rileggere dopo anni un oroscopo all’epoca dato per certezza, e scoprire che l’astrologo o l’astrologa di turno aveva, come ovvio attendersi, scritto soltanto una montagna di fesserie.

In fondo, tutti vorremmo sperare che i negazionisti climatici abbiano ragione. Ragionando per assurdo, se per caso venisse fuori che è stato tutto un abbaglio, che il clima non sta cambiando così velocemente come sembra o che, perlomeno, l’uomo non c’entra nulla…sarebbe come risvegliarsi da un incubo: il mostro che ti stava rincorrendo non esiste.

Ma soprattutto, è il sapere come sono andate le cose in passato che rende evidente che la nuova normalità climatica è conseguenza diretta delle nostre attività.

Diamo quindi ancora spazio ad un nuovo libro dedicato al cambiamento climatico, con gli occhi bene aperti sulle comode bugie con cui si cerca continuamente di far passare per vere posizioni negazioniste antiscientifiche e pseudoscientifiche. Un libro che inizia subito con le basi: climatologia e meteorologia, nutriente fondamentale della prima, e soprattutto sulle loro fondamentali differenze. Un libro da tenere sullo scaffale a portata di mano, magari con quest’altro, oggetto, lo scorso anno, di recensione su queste pagine.

Rispetto a molte altre questioni ambientali, quelle che riguardano il cambiamento climatico spesso sembrano intangibili, contemplando processi estremamente complessi rispetto ai quali la mente umana fatica a confrontarsi, e soprattutto, le evidenze di rapporti causa-effetto sono rare e difficili da tracciare. Se le acque reflue di una miniera di rame inquinano la falda acquifera sarà comunque possibile tracciare una linea tra quello che è successo e quello che ne è seguito. Col cambiamento climatico ciò è praticamente impossibile, sia perché il fenomeno acuisce situazioni già esistenti, portandole al limite, sia perché non è possibile ritenerlo causa di una singola tempesta o di una singola siccità. Di come funziona il clima sulla Terra ne sappiamo davvero poco e dobbiamo soprattutto basarci su modelli previsionali le cui variabili sono in numero così elevato che cambiare le condizioni di partenza per ritrovarsi futuri completamente diversi è estremamente probabile; e se sappiamo poco della circolazione atmosferica ancora meno ne sappiamo degli oceani e del loro ruolo nella regolazione climatica globale. Ma non per questo non ne sappiamo ormai abbastanza per sostenere alcune conclusioni consolidate.

Utilissimo innanzi tutto a districarsi tra fake news, bufale, pseudoscienza e cattiva informazione scientifica l’Autore ci accompagna, ad evitare di perderci, e affronta con chiarezza e rigore il tema del cambiamento climatico, sottolineando l’importanza della comprensione scientifica, anche per chi non è esperto nel campo. Nel testo vengono riproposte le classiche domande o le posizioni degli scettici, dei negazionisti, dei tuttologi da tastiera, che continuamente inquinano la serietà e la validità scientifica degli argomenti facendolo spesso in malafede, allo scopo di trasformare in verità una sequela di menzogne ripetute come un disco rotto.

Da circa 3,7 miliardi di anni fa la vita sulla Terra evolve, muta e si adatta su scale temporali lunghissime, il cosiddetto Tempo Profondo; e soltanto eventi catastrofici quali collisioni con asteroidi, eruzioni di supervulcani o attivazione di Large Igneous Province (LIP, qui un interessante post) ne hanno modificato il ritmo. A quanto pare la presenza della nostra specie è riuscita nell’impresa di essere assimilabile ad un cataclisma, e come in una sorta di enorme esperimento planetario che coinvolge noi stessi, stiamo provocando una variazione nel bilancio energetico della Terra paragonabile soltanto a quelle dovute ad eventi disastrosi, astronomici o geologici, in tempi che rispetto a quelli profondi, sono battiti di ciglia. Più caldo è meglio, per dirla con Arrhenius, ma non tutto in una volta!

L’Autore ci viene in soccorso con i suoi oltre vent’anni di esperienza nei campi della climatologia e della meteorologia, fornendo risposte, ottimamente spiegate, ad una platea di interessati che si fa sempre più ampia e con la speranza di non ritrovarsi a, come si dice, predicare ai convertiti, bensì fornendo le conoscenze necessarie a comprendere che quanto sta accadendo è ormai inequivocabilmente accertato e oggetto del più ampio consenso scientifico.

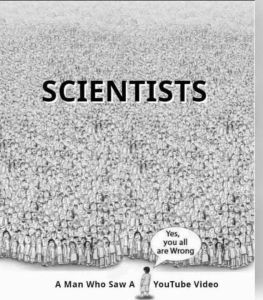

Nonostante la climatologia sia materia estremamente complessa, persino agli occhi degli esperti, da molto tempo e soprattutto a partire dall’avvento dei social, sembra che, tanto per restare nel nostro paese, i milioni di allenatori che appaiono ogni qual volta la “Nazionale” gioca, si trasformino in altrettanti espertissimi climatologi, buttando nell’arena spesso virtuale di tutto e di più: scienza, pseudoscienza, politica, ideologia, storia, economia!

Nonostante la climatologia sia materia estremamente complessa, persino agli occhi degli esperti, da molto tempo e soprattutto a partire dall’avvento dei social, sembra che, tanto per restare nel nostro paese, i milioni di allenatori che appaiono ogni qual volta la “Nazionale” gioca, si trasformino in altrettanti espertissimi climatologi, buttando nell’arena spesso virtuale di tutto e di più: scienza, pseudoscienza, politica, ideologia, storia, economia!

Questa, che fino a qualche anno fa era una disciplina quasi esclusiva, è diventata oggi talmente diffusa, a chiacchiere ovviamente, da restituire quasi due miliardi di risultati cercando “clima”, o “climate change”, sui motori di ricerca!

E la complessità da analizzare e di cui tener conto, non solo generica ma soprattutto quella vera, quella dei sistemi non lineari, viene ottimamente raccontata ogni qual volta l’Autore invita alla prudenza, pur restando nei limiti del quadro ormai acclarato, e ricorda le incertezze sugli impatti reali che cambiamenti repentini avrebbero su un pianeta che sta subendo un cambiamento altrettanto repentino.

La doverosa e minuziosa distinzione iniziale tra meteorologia e climatologia, oggetto di grandissima confusione, iper-attribuzione e sovrapposizione, è corredata da numerosi esempi, proprio quelli che sono spesso origine dei tentativi di negazione, dimostrando che se c’è qualcosa che merita d’esser definito con un colorito “tutte balle!” sono proprio quei tentativi, e non quel che gli scienziati vanno divulgando da anni. Dai risvolti climatici che accompagnano la vicenda dell’ormai mitico Ötzi, alle tuniche sbracciate dei romani, o Annibale che attraversa le Alpi “in fiore”, fino al “vino inglese” ed alla prima operazione della storia di greenwashing: quella che Erik il Rosso fece ai suoi per convincerli ad imbarcarsi verso la verde e fertile Groenlandia che proprio tutta verde non era e non è mai stata.

Pagina dopo pagina vengono smontati i miti dei negazionisti, dei climascettici, come li ha ben definiti Aldo Piombino nel suo blog, senza cadere nella trappola del politicamente corretto e dicendo le cose come stanno.

Proprio su questo pericolo sul Corriere della Sera, non molto tempo fa, è comparso un interessante articolo proprio su questo pericolo: «La lotta al riscaldamento climatico è rimasta intrappolata nella categoria del ‘politicamente corretto’, verso la quale vi è una palpabile rivolta. Colpa anche degli eccessi e delle ingenuità dei sostenitori più accesi della transizione». Ma l’argomento è generalizzabile a molti e diversi aspetti della scienza. In altre parole, per paura di pestare qualche callo di troppo si modifica il linguaggio, si interviene sulla forma e non sulla sostanza dei problemi, contribuendo ad alimentare nuove ipocrisie, e la paura di dover dire le cose come stanno, soprattutto di perdita d’immagine, la si percepisce anche in chi dovrebbe fare divulgazione seria distinguendo tra scienza e antiscienza!

Fare divulgazione scientifica e comunicare la scienza sono un compiti difficili: richiedeno rigore, attenzione, cautela e precisione, soprattutto nella scelta delle parole; possono creare trappole nelle quali non si deve cadere. Un compito molto più arduo e delicato di quel che si pensi e quindi anche molto più importante.

L’esistenza di qualsiasi cosa, oggi come in passato, dipende dai nostri concetti, dai nostri dibattiti e dalle nostre negoziazioni: tutto ciò è basato sulle parole, quelle giuste, che esprimono tutto questo, modellando il nostro modo di comprendere il mondo e governando le azioni che ne scaturiscono. E sono le parole che consentono la condivisione con chi ci ascolta e che vanno arricchite per completare lo scenario, evitando coloro i quali propongono scorciatoie molto semplici, spesso molto persuasive e consolanti, di quelle che saltano subito evidenti e non necessitano di spiegazioni ulteriori, di un minimo di ragionamento: ovviamente false. Le fake news. Che vanno non solo smontate ma spiegate nella loro falsità pezzo per pezzo.

E proprio a tale scopo è lo stesso Autore a confermarlo: «Comunicare la scienza significa spogliarsi dell’abito di professore o ricercatore e provare ad immedesimarsi in quello di narratore; la scienza, in altre parole, va raccontata. Un tema complesso come quello del clima (ma vale per tutte le discipline) non può essere comunicato con tono eccessivamente tecnico, perché l’interlocutore non è uno studente che deve imparare o un collega col quale confrontarsi, è una persona che vuole capire. Utilizzare esempi e similitudini, evitare pomposi preamboli, coinvolgere e descrivere i punti essenziali sono le regole che da anni mi impongo di rispettare nella mia attività di divulgazione. Mai salire in cattedra, ma scendere in platea tra le persone che ti ascoltano, interagire con loro e, se possibile, usare un po’ di ironia. La differenza tra meteorologia e clima è un concetto fondamentale quando si affronta il tema del cambiamento climatico. Spesso ricorro all’esempio del carattere. Meteorologia è quando incontri per la prima volta una persona; se questa si è alzata con la luna storta penserai che probabilmente è sempre antipatica. Clima invece è incontrarla per giorni, mesi e anni e accorgersi che il suo carattere è in realtà piacevole. Il carattere, come il clima, non si fa in un giorno, ma si costruisce negli anni».

Infine, nelle ultime pagine del libro non mancano le analisi e le critiche alle posizioni estreme, quale ad esempio la tipica «ormai è troppo tardi!»; un’altra delle tipiche posizioni negazioniste a cui arriva o cerca di arrivare il negazionista tipico, o chi esprima scetticismo radicale. L’ultima posizione, la più disperata dopo averle tentate tutte. I negazionisti, che sia clima o virus, prima negano, poi negano le responsabilità quando non possono più farlo con i fatti, scaricano colpe altrove, poi minimizzano; quando non riescono più a fare tutto questo cercano di salvaguardare il profitto il più possibile, se si parla di regole iniziano a dire questo no, quest’altro nemmeno, non potete fermare tutto ecc. E alla fine, disperati «tanto ormai è tardi» buttato lì. Il negazionismo in cinque mosse.

Viene affrontato quindi il tema della mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e quello dell’adattamento, che devono procedere in sinergia. Le infrastrutture, comprese quelle sociali e istituzionali, perfettamente adattate ad un clima che non c’è più, devono essere sostituite se non abbandonate del tutto perché, persino in vista dello scenario futuro meno impattante, moltissime conseguenze sono scritte nella pietra come punti di non ritorno, accadimenti che si verificheranno anche smettendo ora di produrre gas serra. Ed è qui che l’Autore elenca alcune misure per contenere i costi economici, sociali e ambientali del cambiamento climatico attraverso opere, infrastrutture e pratiche corrette.

Perché il cambiamento climatico, nonostante la speranza di mitigarne gli effetti e realizzare i necessari adattamenti, è anche, forse innanzi tutto, un problema di ordine sociale, con implicazioni drammatiche per una parte gigantesca dell’umanità.

Tutto questo e molto altro ancora in quest’ottimo libro, con gratitudine a chi sa compiere uno sforzo di divulgazione così importante, avendo a cuore il futuro di chi verrà dopo di noi.

Giulio Betti

Giulio Betti (Fiesole, 1980) è meteorologo e climatologo presso l’Istituto di Biometeorologia del CNR e il Consorzio LaMMA (Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale). Si occupa di previsioni meteorologiche, supporto alla Protezione Civile della Toscana, ricerca scientifica, reportistica meteo-climatica e divulgazione mediatica.

Nel 2022 è stato nominato “meteorologo dell’anno” da UNI-MET, il tavolo di coordinamento delle aggregazioni della meteorologia italiana.

Da “Storie della Scienza” una puntata dedicata al clima.

Guarda il video su RaiPlay

Punti di vista

Annibale, gli elefanti, i sandali e la Groenlandia verde

“Il Fatto Quotidiano” del 29 ottobre 2024

Clima, il meteorologo Giulio Betti: «Allarmismo e negazionismo? Due facce della stessa medaglia che possono portarci allo stallo»

“Il Corriere della Sera” del 19 settembre 2024

Come facciamo a calcolare la temperatura media della Terra

“Il Post” del 19 settembre 2024